- 16 film per capire l’Africa (2 per non capirla) - Dicembre 9, 2024

- Alla ricerca dell’egemonia culturale perduta: da Claudio Villa a Luigi Nono - Giugno 28, 2024

- AUTOBAHN 9: «Verso i Mari del Sud» - Maggio 7, 2022

L’Africa è una terra ancora misteriosa, a volte fraintesa. Può aiutarci a capire meglio questo affascinante continente il suo cinema (e quello di coloro che sono riusciti a raccontarla). Sedici pellicole che hanno lasciato un segno nella storia della settima arte (e due che non lo hanno fatto).

- Africa ama – Appunti per un’Orestiade africana – La battaglia di Algeri – Camp de Thiaroye – La colere des dieux – La conchiglia – Diol Kadd – Heremakono – Moolaadé – La noire de… – Omar Mukhtar, Il leone del deserto – Samba Traoré – Timbuktu – Tïlai – Yeelen – U-Carmen eKhayelitsha

- Africa addio – Black Hawk Down

1. Africa ama (1971)

di Alfredo e Angelo Castiglioni, Guido Guerrasio e Oreste Pellini

“L’Africa primitiva è un’Africa violenta: cerchiamo di capirla.” Questo l’incipit di uno di quei film classificati come mondo movies che mettevano insieme una serie di immagini truculente o eroticamente allusive per il gusto di provocare il pubblico italiano benpensante dei primi anni ‘70, non ancora assuefatto alla crudeltà della fiction horror e alle immagini osé.

Il fatto però di essere di fronte a un documentario sulle società primitive africane e ad alcuni riti – messi in fila, è bene dirlo, in modo disordinato e commentati in maniera non sempre felice – rende “Africa ama”, e altri film della ditta come “Africa segreta”, “Magia nuda” e “Addio ultimo uomo”, dei documenti preziosi per capire società, oggi radicalmente mutate, che hanno prosperato per millenni.

Un dato è certo. Anche se desiderosi di far sensazione (e di riempire i botteghini) i fratelli Castiglioni, esploratori, etnografi e archeologi che hanno percorso in lungo e in largo il continente africano, sentivano l’urgenza di raccontare la vita dei popoli con cui entravano in contatto e l’hanno fatto senza nessun tipo di filtro, pur con eccessi di vouyerismo e non poche cadute di stile nella narrazione cinematografica.

Ecco allora che inumazioni, circoncisioni, estirpazioni o limature dei denti, escissioni, infibulazioni, scarificazioni, sacrifici animali, culti del fallo, parti, coprofagia creano una galleria di immagini che per quanto ripugnanti e digeribili solo da stomaci forti, costituiscono la brutale istantanea di diverse realtà arcaiche che il progresso ha via via cancellato. Popoli africani come mundang, matakam, bassari, tamberma, ewè, fon, mauri, mandara, fali, peul, bororo, mofu e tanti altri vengono immortalati nello “spettacolo di un mondo che sembra sospeso nell’eternità e che vive senza saperlo la più lunga e affettuosa comunione con la Natura mai raggiunta dall’uomo”.

Per questo abbiamo iniziato questa piccola carrellata di film sull’Africa dalla sua anima più selvaggia, ma al tempo stesso più densa di suggestioni ancestrali.

2. Appunti per un’Orestiade africana (1970)

di Pier Paolo Pasolini

Né documentario, né fiction.

“Sono venuto a girare degli appunti per un film sull’Orestea di Eschilo nell’Africa moderna, in una nazione socialista filocinese la cui scelta non è ancora definitiva”.

Così Pasolini presenta i suoi appunti cinematografici girati in modo autonomo tra Tanzania e Uganda alla ricerca di spunti, volti e luoghi nei quali avrebbe dovuto attualizzare le vicende di Oreste, Egisto e Clitemnestra, calandole nella realtà di un continente che all’epoca ha (in parte) ottenuto la sua indipendenza.

Da fine intellettuale marxista il cardine che individua Pasolini in questa trasposizione politico-letteraria risiede nella trasformazione delle mitologiche Erinni (le Furie latine) da “dee del terrore ancestrale in dee dei sogni e dell’irrazionale, che permane accanto alla democrazia razionale del nuovo Stato”.

Il portato idealista, sospinto dallo slancio della riconquistata libertà formale delle giovani democrazie africane a partire dal 1960, si mescola con la profonda visione poetica e intellettuale del regista, ma trova anche sintonia con la speranza politica delle generazioni che stanno cercando di cambiare il mondo tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70. Lo scopo quindi non è quello di parlare della nuova Africa, quanto di cogliere l’aspetto mitico e sacrale di quella lotta politica per l’emancipazione e l’autodeterminazione attraverso una delle più note tragedie greche e di agganciarsi al pensiero di uno dei più iconici nuovi presidenti africani del tempo, Léopold Sédar Senghor e in particolare al monito secondo il quale per il primo presidente del Senegal “l’Africa nuova, del futuro, non può che essere la sintesi tra l’Africa moderna, indipendente e libera, e l’Africa antica”.

Oltre all’incommensurabile lavoro di “casting” sul campo, durante il quale il regista immagina personaggi a partire dai volti delle persone incontrate per le strade e nei mercati, il film contiene anche una serie di immagini di repertorio della guerra del Biafra, che Pasolini voleva utilizzare per evocare la guerra di Troia, un inedito confronto con i giovani studenti africani dell’università La Sapienza e la partecipazione del grande musicista Gato Barbieri (con Don Moye), coinvolto per affiancare al racconto un free jazz ruvido e urlante. Intuizioni geniali per un progetto cinematografico che non vedrà mai la luce nella sua interezza e di cui rimangono questi appunti non completamente risolti, ma che qui ricordiamo come il racconto profetico di un grande intellettuale che in tante sue opere si è dimostrato in grado di cogliere, o addirittura di anticipare, i grandi mutamenti delle società arcaiche – africana, araba, indiana e naturalmente italiana.

3. La battaglia di Algeri (1966)

di Gillo Pontecorvo

Una sontuosa pellicola la cui importanza non è solamente testimoniata dal grande numero di premi cinematografici – a partire dal Leone d’oro ricevuto alla Mostra del Cinema di Venezia del 1966 – ma anche, e forse soprattutto, dall’enorme popolarità assunta sul piano storico e politico. “La battaglia di Algeri” è stato il primo film a denunciare la repressione coloniale francese e i suoi metodi antidemocratici, divenendo così uno dei simboli delle lotte di liberazione che nel corso degli anni Sessanta hanno attraversato il mondo intero.

Incoraggiato da Yacef Saâdi, produttore, attore ed ex-militante dell’FLM (il Fronte di Liberazione Nazionale algerino), il regista Gillo Pontecorvo ha avuto accesso alle strade di Algeri e potuto contare sulla disponibilità di un enorme numero di controfigure in tutte quelle incredibili scene di massa che compongono la rappresentazione della ribellione algerina guidata del 1957 e stroncata dai paracadutisti del colonnello Philippe Mathieu.

L’Algeria è uno di quei paesi che ha subito una delle più lunghe occupazioni coloniali, iniziata nel 1830 e ancora non risolta dopo la Seconda Guerra Mondiale. I coloni francesi che vivono in quel paese si sentono investiti di un diritto all’occupazione e alla segregazione dei popoli algerini, dalle montagne fino alla capitale – una storia che sembra suggerire i disastri prodotti da molte altre occupazioni coloniali a partire dalla Palestina.

Il punto di vista di Pontecorvo è chiaramente di parte, in virtù del suo posizionamento ideologico, ma riesce a mantenersi su un piano descrittivo quasi da reportage giornalistico, pur mettendo in evidenza una grandissima capacità nel raccontare le emozioni dei protagonisti della lotta: la frustrazione, lo scoramento, la paura, la rabbia, il disprezzo e il razzismo.

I pregi tecnici che hanno fatto di questo film un capolavoro assoluto del cinema sono concentrati in alcune caratteristiche come l’uso di un bianco e nero che non ha pari se non forse in certe pellicole della Nouvelle Vague francese e un ritmo narrativo dirompente che riesce a muoversi tra dimensioni intime e collettive e contemporaneamente violente e delicate, senza mai far ricorso a effetti di facile presa. Infine la musica di Ennio Morricone, a cui spetta molta parte del merito di quel ritmo narrativo e che qui tocca uno dei vertici artistici della carriera del grande maestro.

“La battaglia di Algeri”, che sicuramente è il film più importante girato da un europeo nel continente africano, ha avuto enormi difficoltà nella distribuzione in Francia, dove il film è uscito nelle sale tra incidenti e addirittura attentati provocati dall’estrema destra e dalle associazioni di ex-combattenti. Bisogna attendere il 2004 prima di un passaggio sulla TV francese, una sorte analoga a film come “Omar Mukhtar – Il leone del deserto”, che trattò invece la repressione coloniale italiana in Libia.

4. Camp de Thiaroye (1988)

di Ousmane Sembène e Thierno Faty Sow

La storia scritta dai vincitori spesso ignora le ragioni dei vinti. La storia scritta dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale ha ignorato anche le ragioni di tanti alleati, come quelle dei soldati precettati nelle colonie africane. Così i tirailleurs sénégalais, corpo militare composto da soldati provenienti da tutto l’Impero Coloniale Francese in particolare dall’Africa Occidentale e appartenente alle truppe coloniali in capo alle forze di liberazione che hanno combattuto in Europa sui fronti francesi, tedeschi e italiani, tornati in Senegal vengono trattati con fastidio e umiliati con la negazione del diritto di un’equa indennità, ricevuta invece dai colleghi francesi.

Presa coscienza del trattamento ignobile riservato a questi soldati, nel campo di Thiaroye, nei pressi di Dakar, scoppia una ribellione repressa con i carri armati. La nobile e democratica Francia ripaga in questa maniera soldati scampati ai campi di battaglia. Un fatto storico che solo recentemente ha ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte dei governi francesi e che solo due intellettuali ispirati da un profondo sentimento anti-coloniale come Ousmane Sembène (a suo tempo anche tirailleur) e Thierno Faty Sow sono stati in grado di raccontare.

Geniale la scelta poetica dell’utilizzo del colore che contrappone l’uniformità sabbiosa della polvere della savana, dei baraccamenti e delle divise cachi al rosso fiammante dei copricapi dei soldati senegalesi.

Il film, premiato a Venezia nel 1988 con il Leone d’Argento (giuria presieduta da Sergio Leone), per anni non è stato distribuito in Francia e paradossalmente nemmeno in Senegal – dimostrando così come la mentalità coloniale abbia “governato” le scelte di tanti paesi africani anche dopo la loro indipendenza.

5. La colere des dieux (La collera degli dei, 2003)

di Idrissa Ouédraogo

Dopo aver usurpato il trono, sottratto una donna contadina promessa a un altro e allevato un figlio bastardo, il re Tanga si trova a dover affrontare la maledizione che coglie il suo regno, l’impero dei Mossi, che, tra l’XI secolo e l’arrivo dei francesi nel 1886, tiene uniti i popoli del bacino settentrionale del fiume Volta, tra gli attuali Ghana e Burkina Faso.

Idrissa Ouédraogo tratta shakespearianamente – ovvero donando quella dignità che un passato importante come quello degli antichi regni dell’Africa Occidentale (Mossi, Mali e Songhai) – merita.

E parlando di re (o naaba) e di paladini senza armature, non mancano nel racconto tutti i motori narrativi della tragedia classica: la sete del potere, il suo abuso, la passione amorosa negata e riconquistata, la morte e la vendetta. Trattandosi poi di un saga epica entrano in gioco anche tutti gli aspetti magici, degni di una grande chanson de geste africana.

E quando non hai castelli per ambientare le congiure di palazzo o eserciti di controfigure per rappresentare un impero – in breve mezzi produttivi capaci di ricostruire un mondo le cui uniche tracce rimangono solamente all’interno delle storie dei griot – allora significa che sei un grande regista. E che mai, come in questo caso, sei stato capace di imprimere nei volti di alcuni grandi attori come Rasmané Ouédraogo tutta la forza della Storia, quella dell’Africa antica, riuscendo a trasferire quella nobile tradizione orale direttamente sulla pellicola.

6. La conchiglia (The Conch, 1992)

di Abdulkadir Ahmed Said

Film di mare annoverabili tra i capolavori si contano sulle dita di una o due mani: questo è uno di quelli. E per capirlo basterebbe soffermarsi sulla memorabile sequenza dell’uscita dei pescatori di Gwendershe sulle barche che li porteranno – ignari – alla morte. Oppure ammirare l’asciutta panoramica della vita del villaggio consegnata alla cinepresa che immortala attori che recitano loro stessi.

Un cortometraggio muto (o quasi) che riesce a raccontare senza orpelli narrativi, cari a molto cinema occidentale, il tema di una catastrofe ambientale.

Come si sa – o come si dovrebbe sapere – l’Africa (e la Somalia in particolare) sono sempre state (e continuano a esserlo) la grande pattumiera del mondo, che ha sempre bisogno di liberarsi dei suoi veleni a scapito delle piccolissime economie tradizionali, le prime a essere sacrificate nel nome del profitto dei più ricchi: inquiniamoli a casa loro e correvano gli anni ‘90.

“La conchiglia” di Ahmed Said può collocarsi al fianco a pellicole indimenticabili come “L’uomo di Aran” (Man of Aran, 1934), che celebra antichi pescatori europei: sapienti, leggendari e coraggiosi. Un’umanità che il nostro continente ha perduto per sempre, ma che altrove sopravvive tra mille difficoltà.

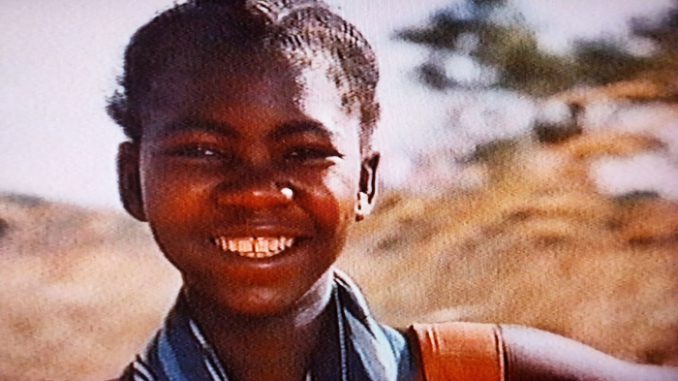

7. Diol Kadd (2010)

di Gianni Celati e Mandiaye N’Diaye

“Tre anni per fare un film sulla vita del villaggio e una commedia sulla povertà e la ricchezza, che si recita per le strade ” – così Celati introduce il suo film “Diol Kadd”, villaggio wolof nell’entroterra senegalese, non lontano da Thies.

Un film la cui grammatica anti-cinematografica lo assimila più a un documento etnografico e che ha il grande pregio di raccontare la comunità rurale dal suo interno, prima di tutto sforzandosi di conoscerla, per poi descriverla. Per fare questo Celati e i due suoi operatori tornano a Diol Kadd per successivi tre anni, prima di licenziare il film.

Una tenera presentazione della vita quotidiana, dei tanti personaggi e delle loro abitudini che diventano familiari anche allo spettatore: i villageois, le credenze, la musica, le danze delle donne, il lavoro nei campi. Il tutto visto da un toubab che, prima di iniziare a narrare, ha l’umiltà di vivere il luogo, per poi restituire il suo punto di vista attraverso la proiezione su grande schermo della commedia in wolof di Mandiaye N’Diaye – vero e proprio film nel film – che diventa evento conclusivo del racconto e grande festa del villaggio dal quale Celati si congeda.

8. Heremakono (En attendant le bonheur / Aspettando la felicità, 2002)

di Abderrahmane Sissako

Il tempo dell’Africa non è il tempo degli orologi, ma una dimensione dilatata fino a una misura che finisce per essere il tempo della vita. Se lo spazio è quello vissuto ai margini del grande deserto del Sahara – con la città mauritana di Nouadhibou sullo sfondo – quella dimensione temporale assume la fissità allucinatoria di persone che sembrano aspettare qualcosa che non arriva mai o attendono di partire per un viaggio che non troverà mai compimento.

Abdallah, tornando in Mauritania per trovare la madre e osservando quel mondo da una finestra come se fosse un televisore, si dimostra incapace di reintegrarsi nella propria cultura di origine, come molti altri emigrati “occidentalizzati” che non parlano più la loro lingua, si vestono con abiti europei e faticano a ritrovare equilibrio con quel tempo dilatato.

Attorno a lui le vicende del piccolo Khatra, apprendista elettricista che, assieme all’anziano Maata, costituisce una straordinaria coppia cinematografica; poi la tenera storia d’amore dell’ambulante cinese con la prostituta di quartiere; la tragica vicenda del clandestino Michael che annega nell’Atlantico. E tutta una serie di piccole altre storie che occorre rintracciare tra i dettagli del linguaggio cinematografico di Abderrahmane Sissako, molto sfumato e pieno di citazioni colte e allusive: come il “morettiano” linguaggio delle scarpe che svela incontri e relazioni.

Prezioso il cameo dell’iconica griot mauritana Néma Mint Choueikh e della sua allieva Mamma Mint Lekbeid, futura stella del firmamento musicale del paese sahariano. La loro ardin, tipica arpa della musica mauritana, ci regala altri momenti poetici quanto non conclusi, lasciati lì come in attesa di un domani che arriva sempre uguale al giorno precedente, lasciando però inalterata la speranza di un cambiamento.

9. Moolaadé (2004)

di Ousmane Sembène

Ultimo film di Ousmane Sembène, uscito nei paesi occidentali senza le censure che invece avevano subito altre sue produzioni, a dimostrazione del fatto che quando si toccano temi legati all’oscurantismo delle tradizioni – e non alla spietata critica del colonialismo europeo – le sale cinematografiche del mondo sono sempre molto più accoglienti per il cinema africano.

Beninteso anche la pratica della mutilazione genitale femminile – piaga che affligge ancora oggi anche i paesi nei quali è stata messa al bando da leggi dello stato – viene affrontata in modo apertamente politico.

Moolaadé significa “diritto alla protezione” ed è quello che mette in atto Collé Ardo, donna di un piccolo villaggio della Casamance senegalese, per proteggere quattro bambine che vorrebbero sfuggire al crudele rito. Regole ancestrali proibiscono la violazione dell’asilo accordato, ma la pressione del villaggio per ribadire l’obbligo della “purificazione” delle iniziate attraverso l’amputazione del loro clitoride finisce per sconvolgere l’intera comunità fino alla “rivoluzione” finale.

Tribalismo versus modernità. Nel dissidio di un intellettuale che non fa sconti a nessuno: l’abbandono di pratiche inaccettabili per le donne porta con sé anche la trasformazione di un’identità, giusta o sbagliata che sia, e con essa il rischio di un’omologazione diffusa. Ma come si dice: tutto scorre. E anche le tradizioni malsane possono essere superate nel nome del diritto a un’esistenza felice.

10. La noire de… ( La nera di… / Black Girl,1966)

di Ousmane Sembène

Una novella di Ousmane Sembène – al suo esordio cinematografico – segna l’ingresso del cinema africano nella storia della settima arte attraverso la porta del Festival di Cannes del 1966.

“La noire de…” è, da una parte un atto di accusa contro il razzismo insito nella società francese, ma, al tempo stesso, un meraviglioso omaggio alla bellezza della donna africana.

Duana, giovane disoccupata proveniente dalle banlieue di Dakar, viene assunta da una coppia di ex-coloniali che tornano in Francia dopo l’indipendenza del Senegal. Nell’ambiente dorato di Antibes la bonne diventa una schiava che non ha il permesso di uscire di casa (“les portes sont fermées”). È circondata da due padroni ostili e indifferenti che riversano su di lei le proprie frustrazioni, nonché da un circolo di amici sgradevoli che non disdegnano viscide avances (“Vous permetez mademoiselle? Je n’ai jamais embrassé une négresse”). Una storia di caporalato d’antan che rimarca l’ideologia, all’epoca in voga, della superiorità dei bianchi.

Sembène, qui anche attore nel ruolo del maestro della scuola popolare di Hann, quartiere portuale di Dakar, chiude questo dramma con un bellissimo colpo di teatro: far incalzare il datore di lavoro di Duana, tornato a Dakar per la restituzione degli effetti personali della donna dopo il suo suicidio, da un bambino che caccia dal quartiere il coloniale mettendosi in faccia una severa maschera tradizionale. Metafora di una speranza riposta dal grande regista e scrittore senegalese nella meglio gioventù africana, quella che trova la forza di ribellarsi.

11. Omar Mukhtar, Il leone del deserto (Lion of the desert / Asad al-ṣaḥrā, 1980)

di Mustafa Akkad

Per ottenere “un posto al sole” tra le grandi potenze coloniali europee, l’Italia, ultima arrivata dopo la faticosa e disarmonica Unità nazionale, inizia la sua penetrazione in Africa Orientale e sulle coste della Libia. Con l’avvento del fascismo il mito dell’impero ben si sposa con il sogno di annessione di territori produttivi dove poter allocare fette di popolazione altrimenti destinate all’emigrazione nelle Americhe.

In Libia, come poi in Etiopia, però gli occupanti trovano una strenua resistenza che rallenta i programmi, spingendo il regime fascista a usare le maniere forti. Come sintetizza il Mussolini del regista e produttore siriano Mustafa Akkad: “non accetto che un manipolo di beduini arresti il progresso di 40 milioni di italiani.” Ragion per cui nomina governatore della Libia il generale Rodolfo Graziani, i cui metodi brutali gli valgono il soprannome di “macellaio del Fezzan”. Dall’altra parte il partigiano Omar al-Mukhtar, che combatte per anni un’eroica quanto disperata resistenza armata.

Per costruire questo film “scomodo” per l’Italia c’è voluto un regista radicato nel settore produttivo americano, ma soprattutto si sono resi necessari i soldi investiti da Mu’ammar Gheddafi per un colossal che ha impiegato grandi mezzi e un cast (anche italiano) di livello internazionale.

Il fine era quello di raccontare la Storia da un’altra angolazione, come fece Sembène con il suo Camp de Thiaroye. E come in quel caso, fin dalla sua uscita, il film è stato bloccato, impedendone la distribuzione nelle sale, poiché il governo Andreotti dell’epoca lo aveva considerato lesivo dell’onore dell’esercito. Gas, esecuzioni di massa e campi di concentramento non restituivano la più gradita immagine degli “italiani brava gente”, cara alla narrazione del regime fascista e successivamente di quello repubblicano. Ci sono voluti 30 anni prima che il film fosse trasmesso in TV e più di 40 perché fosse proiettato nei cinema italiani. A riprova del fatto che parlare di colonialismo è stato per lungo tempo scomodo e imbarazzante per tutte le moderne democrazie europee.

12. Samba Traoré (1992)

di Idrissa Ouédraogo

Definito brillantemente come “un western dans la brousse”, “Samba Traoré” è una pellicola che ci parla di Africa lasciando da parte afflizioni post-coloniali o nostalgie arcaiche. Le vicissitudini che entrano a comporre questa storia sono comuni a tutte le società contemporanee: si inizia da una rapina a un benzinaio da parte di un improvvisato criminale che per un po’ riesce a farla franca. Ma mancanza di prudenza, sensi di colpa e illusione per un benessere irraggiungibile lo conducono a un epilogo facilmente prevedibile.

La grandezza di Idrissa Ouédraogo è quella di ricondurre la trama, che potrebbe essere ambientata in ogni parte del globo, al mondo contadino della piccola comunità dioula di Banfora nell’Ovest del Burkina Faso, luogo caratterizzato da splendide falesie e altrettanto meravigliose savane, che danno l’illusione di una libertà infinita.

Samba torna così al suo villaggio per beneficiare tutti i suoi conterranei, oltre che se stesso, mentre un fuoristrada della polizia – in un bellissimo escamotage narrativo – gira per le savane alla ricerca di informazioni per chiudere l’indagine sulla rapina.

La sceneggiatura asciutta e per nulla incline ai sentimentalismi che ammorbano altri western, la genuinità di molti villageois che recitano se stessi, una musica sempre calzante e un occhio, come quello del regista, che sa sempre dove mettere la telecamera per raccontare il mondo che ruota attorno ai personaggi: tutto questo è valso un Orso d’argento della Giuria internazionale al Festival di Berlino del 1993.

13. Tïlai (La legge, 1990)

di Idrissa Ouedraogo

Un cinema africano che vuole raccontare il suo passato pre-coloniale per prendere coscienza delle sue identità e riflettere sul sistema dei valori arcaici che hanno regolato la vita nei villaggi per centinaia e centinaia (e ancora centinaia) di anni.

“Tïlai”è un dramma che incarna i paradossi delle leggi che regolavano quelle società. In questo caso il merito è riferibile a questioni come incesto e delitto d’onore, che in qualche modo diventano il pretesto per raccontare la bellezza del Sahel prima dell’arrivo di Islam e francesi.

Il regista burkinabé Idrissa Ouedraogo – formato nelle scuole di cinema sovietiche e parigine – è stato il più grande pittore della savana africana: il suo senso del colore, l’uso della luce perfettamente coerente con il contesto ambientale, la scelta delle inquadrature che sembrano disegnate da una matita prima ancora che da una cinepresa sono qualcosa che fa parte della storia del cinema.

Aggiungiamo anche: la forza dei dialoghi in lingua mòoré del Burkina Faso sempre molto essenziali e lapidari, e la meravigliosa colonna sonora di una figura eminente del movimento free jazz come il sudafricano Abdoullah Ibrahim, che costruisce attorno ai personaggi uno straniante alone mitico, distanziandoli dal paesaggio sonoro che li vorrebbe calati in un folklore molto più prevedibile. Grandi spazi e grandi silenzi per dipingere il niaye, la polverosa distesa naturale che non ha mai fine e che taglia il continente africano da Est a Ovest, tra il Sahara e le foreste equatoriali.

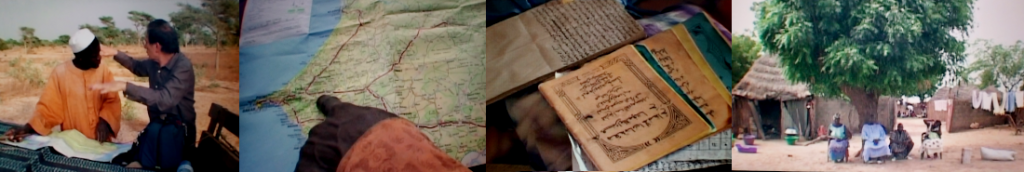

14. Timbuktu (2014)

di Abderrahmane Sissako

La furia violenta e iconoclasta del fondamentalismo islamico si abbatte su Timbuktu, città simbolo degli incroci carovanieri che hanno messo in contatto per secoli l’Africa nera con il Maghreb. A farne le spese i popoli della città, le sue antichissime biblioteche, i suoi monumenti, i suoi feticci, la sua arte pagana, la sua musica.

Una serie di personaggi diventa icona di una simbolica resistenza contro un mondo nel quale la religione diventa dittatura: i musicisti vengono fustigati, il calcio vietato, gli amanti lapidati, le minoranze perseguitate.

Abderrahmane Sissako racconta questa tragedia africana alla sua maniera, sempre “leggera” e allusiva, ma al tempo stesso forte di una consapevolezza attraverso la quale riesce sempre a suggerire una vicinanza tra quel mondo, le sue vicende, la telecamera e lo spettatore, depurando però il suo linguaggio da quella retorica che nelle narrazioni cinematografiche mainstream serve solo a creare facili emozioni.

La grande mano del regista, coadiuvato da un eccellente lavoro sui colori e sulla fotografia – ma anche sulla bellissima sceneggiatura che dà conto della Babele dei linguaggi di una città nella quale si parla indifferentemente tamasheq, arabo, francese e inglese – ricostruisce nella nativa Mauritania gli ambienti saheliani del Mali, paese di cui Sissako è originario.

Il disegno che ne esce compone un desolante quadro fatto di prevaricazione, ipocrisia, ingenuità e tanta ignoranza tra le fila di chi ha abbracciato la militanza fondamentalista, ma anche di un umore indomito e sottotraccia nelle persone che provano a ribellarsi.

Il film, candidato all’Oscar per il miglior film straniero, ha goduto di una certa attenzione internazionale, ma certamente non quella che avrebbe meritato. La partecipazione di Fatoumata Diawara, splendida cantante maliana, aggiunge al quadro un doppio cameo musicale che rende ancor più preziosa la pellicola: prima cantando di nascosto dalla polizia islamica, poi intonando un lancinante lamento mentre viene fustigata.

Sono passati più di dieci anni dall’uscita di questo film e le cose nel Sahel non sembrano cambiare: guerre geopolitiche, jihad e irredentismo continuano a produrre sofferenze. Ma: “Non piangete, per Dio / il grande Mali un giorno vincerà” (dalla canzone “Tonbuktu faso” di F. Diawara)

15. U-Carmen eKhayelitsha (2004)

di Mark Dornford-May

Carmen è probabilmente una delle opere che, nella storia della musica e del cinema, ha goduto del maggior numero di ispirazioni, riletture e ricontestualizzazioni, e la memoria corre alla straniante versione di Jean-Luc Godard e a quella flamencera di Carlos Saura. Riportare in terra africana le vicende dell’affascinante gitana musicate da Georges Bizet non può certo dirsi quindi un’operazione del tutto straordinaria.

Nel caso di “U-Carmen eKhayelitsha” sono diverse le chiavi di lettura che determinano un interessante punto di vista su un repertorio classico della cultura europea “naturalizzata” entro un contesto “altro” rispetto al luogo di origine e di maturazione.

Dimpho Di Kopane, compagnia sudafricana specializzata nel tradurre in linguaggi autoctoni opere della tradizione lirica europea, ambienta la sua U-Carmen a eKhayelitsha, township di Cape Town, un luogo nel quale l’intera storia trova una dimensione congeniale. Qui però interessa non tanto la coerenza rispetto al dettato originale, quanto piuttosto ciò che viene aggiunto e che rende africano l’origine andalusa delle vicende.

Prima di tutto la traduzione in xhosa, idioma artisticamente noto per bocca di cantanti straordinarie come Miriam Makeba o Brenda Fassie e dotato di una musicalità la cui caratteristica più appariscente è il click prodotto dall’epiglottide. La malleabilità di questa lingua si dimostra incredibilmente efficace anche nella conversione dal francese in ambito lirico, mantenendo inalterata l’espressività melodrammatica.

E se Carmen è opera femminile nella quale la donna viene esaltata per la sua forza, il suo carattere conturbante, ma anche per la sua bellezza, il canone estetico qui celebrato è quello di una donna delle township, corpulenta, volitiva e, certamente, anti-holliwoodiana. La sensuale Carmen/Pauline Malefane incarna alla perfezione questa fisicità sudafricana, non canonica secondo un diffuso immaginario cinematografico occidentale.

Terzo e ultima caratteristica, che rende questo film una produzione che può aiutarci a capire l’Africa, risiede in quelle township che vengono raccontate nella loro realtà, certamente ripulita, ma non così distante dalla quotidianità di una grande banlieue africana: baracche, delinquenza, povertà, polizia, ma soprattutto tanta vita.

16. Yeelen (La luce – The Light, 1987)

di Souleymane Cissé

Komo è l’antica società di iniziazione dei bambara del Mali che detiene l’incarnazione di un sapere divino totalizzante, in grado di abbracciare tutti gli aspetti della vita. Un potere assoluto – difeso anche a costo della vita – che risiede nelle mani di potenti maghi.

Le vicende di “Yeelen”, perse in un passato epico e storico al tempo stesso, si aprono con la fuga di Nianankoro, braccato dall’invincibile padre Soma, reso tale dalle sue arti magiche e da potenti feticci come il sacro pestone che lo guida, retto da due servi, fino all’incontro/scontro con il figlio.

Una grande metafora della lotta tra il bene e il male, che è viaggio iniziatico verso la morte che attraversa alcuni mondi dell’antico Mali, limitrofi ma culturalmente distinti: i bambara, i fula del re Boll e la mistica comunità dogon delle falesie di Bandiagara, dipinti con poesia ed abilità etnografica.

La magia è una delle grandi chiavi di accesso per capire l’Africa e il Mali è uno dei luoghi più impregnati di cultura magica dell’intero continente. Forse non sono tanti i registi che sono stati in grado di rappresentare quella magia come ha fatto in questo capolavoro Souleymane Cissé, a cui interessa soprattutto imprimere al racconto la forza e la consapevolezza di un’Africa resa florida da una cultura animista e pagana, che gestisce i propri conflitti e le proprie rivalità tribali senza le ingerenze religiose e militari delle epoche successive a quella della sua Epica ancestrale.

Due film per non capire Africa

1. Africa addio (1966)

di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi

L’emblematica didascalia a inizio film scopre le intenzioni di questo mondo movie che voleva accreditarsi come reportage giornalistico: “l’Africa dei grandi esploratori, l’immenso territorio di caccia e di avventura, che intere generazioni di giovani amarono senza conoscere, è scomparso per sempre”.

In altre parole – secondo gli estensori della pellicola – fintanto che il continente era una colonia, le sue risorse, le sue rivalità tribali, i suoi conflitti religiosi venivano gestiti (ovvero soffocati) dalle potenze europee. Con l’indipendenza molti paesi hanno invece scoperto i massacri etnici, la povertà e l’ecatombe della fauna selvatica, saccheggiata per sfamare il popolo. Meglio allora l’apartheid del Sud Africa dove i coloni boeri, biondi, belli e puliti come i colonizzatori del West americano, vengono celebrati sulle loro carovane immerse nel tramonto come i portatori della civiltà della Luce nel “cuore di tenebra”.

Peccato che molte immagini di questo finto documentario, per quanto proposte come vere, siano state ricostruite e/o decontestualizzate. Peccato aver sprecato molte riprese con commenti fuori luogo o apertamente razzisti. Peccato infine aver ignorato genocidi, rapine e campi di concentramento messi in atto da quelle potenze coloniali celebrate in modo ideologicamente acritico da questi cercatori di scoop.

2. Black Hawk Down (2001)

di Ridley Scott

Lavoro che non sa tenere a bada quel ben noto ormone patriottico da cowboy-poliziotto del mondo. Il motivo per cui lo si cita in questo elenco sta nella scelta del cast. Per quanto si parli della battaglia di Mogadiscio (1993), la produzione del film ha pensato bene di non coinvolgere nemmeno un attore somalo. In sintesi: tanti marines uccidono schiere di cattivi africani che però non sono somali.

Un videogioco avrebbe fatto di meglio.

Lascia un commento