- 16 film per capire l’Africa (2 per non capirla) - Dicembre 9, 2024

- Alla ricerca dell’egemonia culturale perduta: da Claudio Villa a Luigi Nono - Giugno 28, 2024

- AUTOBAHN 9: «Verso i Mari del Sud» - Maggio 7, 2022

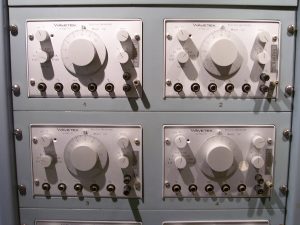

Tra il 1955 e il 1983 a Milano si sviluppa una delle esperienze musicali più importanti del Novecento. Riunisce i nomi più significativi della neo-avanguardia in un momento di grandi rivolgimenti storici e fermenti culturali per un continente, l’Europa, uscito a pezzi dal secondo conflitto mondiale. Si chiama Studio di Fonologia e raccoglie, oltre che le macchine più tecnologicamente avanzate dell’epoca, anche i musicisti più raffinati, che lì convergono non solo per lavorare in una sorta di fabbrica dei rumori e degli effetti speciali di supporto alla produzione di programmi radiofonici della RAI, ma anche per produrre la prima vera musica elettronica che in Italia sia mai stata elaborata. Dopo il pensionamento di Marino Zuccheri, il tecnico del suono che è indissolubilmente legato alla totalità della storia dello studio, la struttura viene smantellata e le macchine riposte in cantina. Ora, dopo molti anni, per la caparbietà di persone come Maddalena Novati, responsabile dell’archivio RAI che conserva molti di quei preziosi lavori, il gruppo di telai che contengono oscillatori, amplificatori, filtri e altri marchingegni, vengono esposti al Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano. Un’occasione unica per vedere un pezzo di storia della musica che appartiene al patrimonio culturale collettivo.

Volevo iniziare dalla fine, cioè da quando Marino Zuccheri chiude quella porta e lo Studio di Fonologia scompare. Cosa è successo da allora fino ad oggi?

«Dopo che Marino Zuccheri andò in pensione lo studio venne chiuso e nessun altro compositore o tecnico vi mise più piede. Dato che i locali servivano, le apparecchiature vennero mandate alla RAI di Torino perché avrebbero dovuto essere alloggiati in un futuro museo della Radio. Nel museo però non trovarono posto perché troppo ingombranti. Nelle piccole bacheche che erano state allestite furono messi solo i cimeli marconiani. Quindi queste macchine furono messe nei depositi della RAI, lì furono fortunatamente protette e, insieme a tutte le altre apparecchiature dismesse, archiviate e catalogate. Sapendo che erano alloggiate lì, attraverso le schede d’archivio siamo riusciti a ritrovare più o meno tutte le macchine della Fonologia».

C’è qualcosa che manca?

«Sì mancano quattro magnetofoni: due mono e due stereo, cioè a 1 e 2 piste. Sono rimasti invece i due magnetofoni a 4 piste. Queste macchine le ho trasferite con l’aiuto del direttore del Centro di produzione di Milano, il dott. Ferrario, nel 2003 e da allora erano visibili alla RAI di Milano in corso Sempione. Fatto questo primo passo, nulla di vieta di ritornare con più calma a Torino, alla luce anche di tutti gli studi che sono intervenuti fino ad oggi, e vedere se troviamo qualcosa di similare, non dico gli stessi, ma qualcosa che possa comunque essere esposto in loro vece».

Al di là delle macchine c’è questo importantissimo archivio di materiali musicali. Che lavoro è stato fatto?

«Per fortuna i nastri sono rimasti a Milano e non hanno subito spostamenti. Sono stati tutti custoditi in un armadio. Quando il mio diretto

superiore andò in pensione nel ’95 mi diede le chiavi di questo armadio e da allora ho iniziato ad occuparmi di questi nastri. Li ho catalogati, perché esisteva una catalogazione, ma molto sommaria e lacunosa, dato che praticamente comprendeva un terzo dei nastri che rimanevano. Ci sono infatti circa 400 nastri analogici a 4 piste, oppure a 2 piste o a 1 pista. Sono stati catalogati ed è stato fatto, tra il 1995 e il 1998, un primo riversamento in digitale a 16 bit / 44 kHz, perché all’epoca la tecnologia permetteva questo. Adesso che si arriva a 24 bit / 96 kHz stiamo rifacendo un secondo riversamento, anche perché purtroppo le tecnologie avanzano e il dramma di ogni archivio è quello che ogni dieci anni si deve rifare la digitalizzazione o perché non ci sono più i supporti che leggono questi dati informatici digitali o perché comunque si deteriorano. Paradossalmente sono più stabili i vecchi nastri del ’55. Questi continuano a restare in ottimo stato e continuiamo a leggerli, mentre nei supporti digitali perdiamo le informazioni a distanza di 10, 12 o 15 anni».

Nelle composizioni costruite su 4 piste immagino che sia stato un lavoro di editing. Su quali principi vi siete basati?

«No, nessun lavoro di editing, il riversamento è stato fatto sui criteri del restauro conservativo. Il primo passo è stato quello di prendere il supporto originale e cercare di riprodurlo. Per fortuna il nostro laboratorio audio, Gianni Belletti e i suoi collaboratori, hanno mantenuto i nastri campione di taratura delle macchine analogiche, quindi sulle macchine analogiche, ritarate esattamente come le macchine della Fonologia, sono stati riprodotti i nastri. Questi sono stati direttamente riversati in digitale senza il minimo intervento. Poi fatte due, tre o quattro copie. Una di queste copie digitali è stata passata al laboratorio Mirage dell’Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia e su di essa l’università ha fatto lavori di restauro, anche in questo caso pochissimo invasivo, perché andando a restaurare questo tipo di musica si rischia di far danno. Perché ci sono le frequenze, ad esempio il rumore bianco o il fruscio sono parte integrante della partitura, cioè è come togliere un Do a un accordo di Do maggiore. Perciò se usano programmi standard come de-noising, anti-rumble o anti-hum si toglie magari parte del suono della composizione. Quindi anche tutti i restauri che il laboratorio di Gorizia ha fatto sono stati fatti diciamo manualmente, andando ad analizzare se c’era un degrado sul nastro, ma non intervenendo certo su un fruscio».

Ci sono schemi dei compositori a cui vi siete riferiti nel riversamento?

«Il riversamento è avvenuto pari pari. Le 4 tracce analogiche sono state riversate su 4 tracce digitali, perché questi nastri analogici erano usati per essere suonati in quadrifonia. Il missaggio avveniva non tanto sui nastri, perché su ogni traccia erano incisi i suoni che dovevano essere eseguiti in quel momento, quanto invece da parte del tecnico del mixer che alzava o abbassava 1 o 2 canali, oppure faceva girare il suono sui 4 altoparlanti. In questo caso non è un discorso di riversamento, che come ho detto è avvenuto pari pari, ma quando in concerto si vuole riprodurre questa musica allora certamente ci deve essere un tecnico del suono che sa come avveniva l’esecuzione, cioè come Luigi Nono e Marino Zuccheri facevano questo lavoro. Ci sono alcune composizioni fissate una volta per sempre, quindi basta prendere il nastro metterlo sul magnefono e farlo suonare senza intervenire. Ma dove si deve intervenire sui nastri, alzando o abbassando determinati canali, in quel caso bisogna avere lo schema che ha lasciato Nono o Zuccheri su come farli girare, cioè una specie di intervento da vivo, di live electronics».

Gli schemi ci sono su tutte le composizioni in archivio?

«No su pochissime, ma sono anche pochi i nastri su cui si deve intervenire dal vivo in questo senso: due o tre in tutto».

Qual è la sua valutazione dello Studio di Fonologia nella storia della musica del secolo che si è appena concluso?

«È fondamentale. Lo Studio di Fonologia fu uno dei tre studi, insieme a Parigi e Colonia, che negli anni ’50 e ’60 produssero musica, iniziando il percorso di musica elettronica. Nella differenza tra gli studi – Schaeffer che adottava la filosofia della musica concreta e Stockhausen che adottava la filosofia della musica elettronica, cioè della composizione di pura elettronica attraverso gli oscillatori, quindi per sintesi additiva di suono – lo studio di Milano invece compenetrò le due filosofie, mise insieme i due pareri a volte contrastanti e produsse, a mio avviso, la musica più bella di quel periodo. Ci sono dei capolavori come Thema – Omaggio a Joyce di Berio, piuttosto che Notturno, Continuo, Don Perlimplin, Ages (che vinse il Premio Italia) di Maderna, che sono delle composizioni insuperabili».

C’è quell’episodio celeberrimo del fischio che aveva prodotto Luigi Nono nel momento in cui, visto come funzionavano le macchine, torna a casa e crea uno schema teorico che poi si conferma assolutamente sbagliato rispetto alla sue previsioni quando poi torna in Studio. Questo episodio segna quasi il passaggio tra un modo di comporre tradizionale, sebbene contemporaneo, e un modo di comporre nuovo che ancora oggi si rifà soprattutto ai materiali.

«Mentre Berio e Maderna avevano un continuo feedback su quello che facevano, partendo direttamente dal suono, senza cioè schemi a

priori, non dico che Nono fosse partito col piede sbagliato, ma indubbiamente lui aveva prodotto a tavolino un certo schema che poi non segnava il percorso voluto. Marino Zuccheri si prese un po’ gioco di lui, nel senso che vide subito che lo schema non funzionava ma eseguì tale e quale il progetto di Nono e il risultato fu poi questa accozzaglia di fischi che vennero fuori. Poi Nono, essendo una persona estremamente intelligente, creativa e modesta nel suo ruolo di compositore, si rese conto che era importante udire che cosa venisse fuori da questi strumenti prima di fare dei progetti numerici. Questo ha cambiato il suo modo di fare musica. Ovviamente poi è diventato talmente padrone degli strumenti tecnici da poter fare a priori schemi sapendo in anticipo cosa veniva fuori dalle macchine. Finché uno non sa come suona uno strumento non può. È come se io in uno strumento di tipo tradizionale, senza sapere come suona, mettessi delle note al di fuori del range del campo di frequenze possibili o se facessi eseguire delle note troppo basse per l’estensione di un flauto traverso. Prima si cerca di capire quali note ha in repertorio il flauto e poi si scrive per flauto. Questo forse è stato l’errore di gioventù di Nono».

Stiamo parlando infatti di una fase di sperimentazione in cui mancava la prassi.

«Adesso noi abbiamo una letteratura alle spalle che ci può permettere di criticare o di sapere già che cosa succede, seguendo determinati metodi compositivi. Allora i metodi li trovavano, cioè li stavano creando loro, per tentativi ed errori, come è successo anche a Leonardo».

Giacomo Manzoni parlava di un clima molto libero che si viveva all’interno dello studio. Una situazione quasi idillica.

«Sì anche perché erano tutti legati da profonda amicizia. Mi raccontavano che Cathy Berberian, moglie all’epoca di Luciano Berio, quando tornava dall’America – e Berio stesso quando tornava dai corsi che teneva alla Juilliard School o da Tanglewood- portava pacchi di musica jazz che allora in Italia era difficile da trovare. Si trovavano a casa di qualcuno, o di Roberto Leydi piuttosto che di Maderna o Berio, e suonavano a quattro mani e cantavano, leggendo tutto questo repertorio, assimilato e cantato assieme, con Sandra Mantovani, moglie di Leydi, con Cathy Berberian, Fiorenzo Carpi, Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Umberto Eco, la Milano degli anni ’50 che era strepitosa, un’epoca che probabilmente non tornerà più. Questi, divertendosi al bar, giocando a boccette, parlavano di musica, di filosofia, di ricerca e costruivano il pensiero del Novecento».

So che si sta occupando di un libro sullo Studio di Fonologia che spero sia una cosa definitiva sulla sua storia, visto che se ne è sempre parlato in ambiti un po’ troppo spezzettati. Ha in programma una ricostruzione storica che parta dall’inizio e arrivi alla conclusione?

«Più che un libro sulla Fonologia questo voleva essere un catalogo di ciò che abbiamo portato al museo, cioè la guida per coloro che visitano il museo e che possono avere da una parte la cronologia delle opere e la schedatura di tutti i nastri che sono stati prodotti a Fonologia e dall’altra la schedatura di tutte apparecchiature esposte, con due saggi introduttivi della professoressa Angela Ida de Benedictis dal punta di vista storico-musicologico e del professore Alvise Vidolin dal punto di vista storico-tecnologico. L’ingegnere Antonio Rodà è colui che si è occupato di fare con una tesi di dottorato tutto l’inventario della macchine della Fonologia, da chi ha fatto il progetto, a chi le ha prodotte, alla loro funzione, datandole dalla loro messa in esercizio alla loro dismissione. Una sorta quindi di schedatura e catalogo della sala. Parlare di un saggio sullo Studio di Fonologia dall’origine ai giorni nostri no: ancora non ce l’abbiamo fatta».

settembre 2008 © altremusiche.it / Michele Coralli

Lascia un commento