- 16 film per capire l’Africa (2 per non capirla) - Dicembre 9, 2024

- Alla ricerca dell’egemonia culturale perduta: da Claudio Villa a Luigi Nono - Giugno 28, 2024

- AUTOBAHN 9: «Verso i Mari del Sud» - Maggio 7, 2022

Le nuove tecnologie, soprattutto nella loro enorme potenzialità sinergica suono/immagine e/o suono/grafica, ma anche i suoni contaminati del rock e della musica elettronica (dall’avanguardia degli anni ’50 e ’60 al glitch) e le misture con l’estro interpretativo dei diversi musicisti che seguono segnali su monitor più che partiture, sono alcuni dei tratti della musica magmatica di Maurizio Pisati (Milano, 1959), un musicista che ha circoscritto all’interno della sua “zona” un’area di libertà musicale in cui molte cose sono possibili, come un tempo sembrava esserlo vivere nella città del sole.

L’etichetta ZONE è una specie di firma che contraddistingue una buona parte dei tuoi lavori. Ho letto che è frutto di una suggestione che nasce dal celebre film di Tarkovskij Stalker, uno che è riuscito a creare “fantascienza” e “mistero” a partire più da quello che non mostrava nei suoi film, piuttosto che da quello che invece si poteva vedere. Vale la stessa cosa nella tua musica oppure ci sono altre suggestioni dietro alla parola ZONE?

«Sì, idealmente tutto parte dalla suggestione di quel film. Da lì mi sono accorto che molti miei lavori avevano un carattere che consideravo quasi liminare, cioè ai limiti tra tante esperienze, che tendevano a delineare un modo di comporre e vivere la mia musica simile a quello della “zona” del film: senza ritorno ma irresistibilmente seducente nella sua necessità di proseguire. Cercavo un coinvolgimento più totale, come il fotografo che sviluppa e stampa le proprie pellicole o lo scultore che sceglie il marmo, volevo essere tutto assieme: compositore-esecutore-editore-produttore. Per cui a poco a poco i pezzi “ZONE” sono diventati quelli in cui io stesso ero coinvolto, dapprima solo alla chitarra elettrica MIDI, poi, in genere, all’elettronica.

Infine si è creato un gruppo di interpreti ricorrente, che interpreta le mie musiche, sia scritte in partitura, sia rifacendosi a quelle, ma improvvisando su quel materiale. Ad esempio come sto facendo da qualche anno nella fusione tra ZONE e l’EnsembleSon di Stoccolma. Ora ZONE è anche un “marchio” depositato che contrassegna tutte le mie partiture non pubblicate da un editore, e, in un certo senso, è una mia edizione».

In molta tua musica infatti si coglie quasi sempre il profilo del chitarrista, anche se molto spesso trasfigurato, nascosto o snaturato. E’ la chitarra il punto di partenza della tua musica?

«La chitarra è talvolta il veicolo di trasporto di una parte delle idee. Per me rappresenta la corda viva che vibra sotto le dita e stimola tutte le sensibilità: il tatto, il movimento fine, l’ascolto, l’immaginazione del suono. Ho facilità manuale sullo strumento e lo utilizzo nei modi più disparati. Attraverso il MIDI ho ricostruito sulla tastiera della mia Carvin l’ensemble di ZONE: la tastiera è splittata tra campioni del suono di Manuel Zurria, Maurizio Ben Omar, Antonio Politano, Kuniko Kato e altri ancora: in concerto con loro io “li” suono o li porto altrove anche quando nessuno di loro è presente. I suoni sono trattati non già come campioni statici ma, attraverso la tecnica strumentale e una giusta programmazione, posso produrre un vibrato sul suono del pianoforte di Aki Kuroda o glissare o fare un bending sul tomtom di Ben Omar e così via. La mia chitarra è ormai un ensemble virtuale, o, per essere più corretti, è un ensemble ZONE virtuale».

La manipolazione digitale sembra oggi una prassi a cui il musicista creativo sembra non potersi sottrarre. Dietro l’infinità delle possibilità tecniche (e consueguentemente progettuali) non credi che si celi il rischio della totale frammetarietà, del naufragio nell’oceano dei suoni? Tu che orientamenti segui?

«Non riesco a considerare la manipolazione digitale diversamente dalle altre che presiedono il lavoro di invenzione: ormai senza differenza mi trovo a scrivere – letteralmente scrivere – le note assieme alle loro trasformazioni: scrivo appunti su carta, segnando ad esempio dinamiche, altezze e relativi parametri come un phaser o un doppler.

Nel 2007 sono tornato alla scrittura manuale su carta, integrandola fortemente con l’elaborazione grafica digitale, senza più software di scrittura musicale. Più chiaramente: uso Finale solo per farmi la carta coi pentagrammi come mi servono di volta in volta. È una “zona” totale di specchi continui tra pensiero e segno, e finalmente mi trovo a vedere contemporaneamente ogni parte del lavoro: sul tavolo ho una sorta di stazione di lavoro integrata dove tengo aperti il foglio, lo schermo, lo scanner, l’audio, e procedo parallelamente su tutti i fronti».

Interessante il parallelo tra quello che mi dici e quello che mi ha detto recentemente Bussotti in un’intervista: lui è un pittore che usa gli oggetti e la carta del pittore, mentre tu, ovviamente, sei proiettato nel mondo tecnologico. Vorrei che mi chiarissi meglio le procedure che utilizzi a partire dai pentagrammi stampati con Finale.

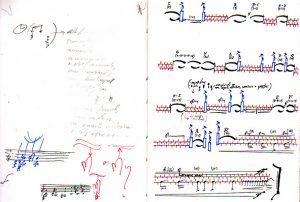

«Una volta terminati, o almeno giunti a uno stadio avanzato, gli appunti per il pezzo (Immagine 1), con Finale preparo la carta, i pentagrammi e una impaginazione di massima.

Poi importo in InDesign l’armatura iniziale, in modo che in ogni pagina si veda solo l’intestazione degli strumenti o l’inizio di ogni pentagramma e il resto sia bianco.

Quindi scrivo la musica su pentagrammi stampati a parte, scrivo pagine o righe o solo frammenti, che poi importo in Photoshop dove li lavoro graficamente, aggiungendo o correggendo i segni necessari (Immagine 2).

A questo punto importo nelle pagine di InDesign i frammenti e li organizzo, inserendo tra loro le pause necessarie e indicando le sincronie con un tratteggio.

Intanto aggiungo legature, dinamiche, fraseggi e ogni altro parametro, prendendo tutto da una tavolozza di segni deformabili a piacere che nel tempo mi sono costruito.

Il tutto mentre magari, in fondo, le immagini della traccia audio si integrano nel tempo esatto, proprio nella forma grafica che mi è servita per l’editing nel programma audio, che può essere DigitalPerformer o MaxMsp o altri più semplici software di elaborazione dei campioni (Immagine 3).

Ogni segno è cioè trattato graficamente: non ho bisogno del riscontro sonoro di Finale, per cui non lavoro con la quantizzazione dei segni e li sposto e deformo liberamente come puri oggetti grafici, il cui risultato sonoro mi è già noto. Mi piace pensare che il compositore abbisogni, più che di un orecchio assoluto (ma per carità, se c’è, ben venga…), di una immaginazione assoluta, entro la quale muoversi con la libertà necessaria, cioè totale».

Prendo come esempio Theatre of Dawn, uno dei tuoi lavori più “sperimentali” nell’uso dei multimedia per muoverti una provocazione: se gli interpreti leggono mentre tu scrivi, non è più “semplice” fornire dei pattern per un’improvvisazione?

«Per essere breve mi sono spiegato in modo ambiguo, ma è anche l’idea stessa che porta ad essere capita così. In realtà in Theatre of Dawn non scrivo in tempo reale. Nell’opera vi sono 4 video, tutti di Max Bertolai e con pitture di Ferruccio Bigi, l’ultimo è intitolato Manoscritto, ed è il film della scrittura manuale della partitura, che comunque contiene sia sequenze ordinarie sia patterns su cui improvvisare secondo indicazioni date.

Quindi: scrittura ed editing audio sono già avvenuti. L’Ensemble non ha una parte sul leggìo, ma suona in sincronia con la scrittura che a poco a poco forma la partitura sullo schermo, mentre il suono della penna, anch’esso già elaborato, prende parte all’esecuzione come un membro effettivo dell’Ensemble stesso.

L’idea di fare tutto in tempo reale è stata sì l’idea iniziale, ma poi ho preferito essere un po’ più radicale, perché la scrittura non sarebbe stata improvvisata e quindi in scena avremmo avuto una sorta di copiatura dal vivo e allora sì, come intuivi, meglio sarebbe stato fornire solo dei patterns su cui improvvisare.

Theatre of Dawn è in realtà un teatro fantastico, immaginato in una di quelle vecchie case di pietra e legno, una volta abitate da pastori e minatori e ora abbandonate un po’ ovunque sulle Alpi, ai confini tra Italia e Francia, Svizzera, Austria. In quell’ora in cui non è più notte e neppure giorno, sette “spiriti” di leggende alpine si incontrano nei resti di una di queste case: quel momento indefinibile tra penombra e luce viene dilatato dalla musica, mentre il suono della scrittura sul pentagramma diventa parte integrante con l’esecuzione dell’Ensemble».

Molte delle tue musiche – ma dimmi se sbaglio – sono “a tema”, trovano cioè un’ispirazione narrativa o un’immagine molto caratterizzante da cui si dipana la rappresentazione sonora. Anche in questo caso c’è lo zampino di un’influenza cinematografica?

«Sì, ho cominciato con la prima opera di teatro musicale, Umbra, al Teatro CRT a Milano nel 1988, dichiarando solennemente che nulla vi era di narrato, per deviare poi nell’idea di ZONE e in una permanenza in Giappone, dove la componente di immagine in movimento si è sempre più rafforzata. I tre mesi a Tokyo per JapanFoundation sono stati la ricerca per una musica (poi sfociata in STOCK-ZONE TakuHon, al Teatro Studio per MilanoMusica 1999) basata su un libro del periodo Edo che era in realtà uno scroll di dodici metri, che raccontava l’esperienza di un pittore e un poeta in un viaggio fluviale in barca: sulla stessa carta uno dipingeva il fiume e l’altro scriveva le poesie.

Era per me, un quadro con inizio e fine contrariamente a tutti gli altri quadri, una sorta di cinema ante litteram per cui la musica è nata anche sull’idea di scorrimento nel tempo delle immagini.

Il film dell’opera è stato poi realizzato da Gianni Di Capua per RaiSAT. Ora, al termine di molti pezzi, realizzo un “video della partitura”, in cui tutto il materiale digitalizzato – audio, scrittura, appunti – si anima, seguendo a tempo e cronologicamente la nascita del pezzo e la sua realizzazione».

È da molto tempo ormai che si parla di interazione come passo fondamentale per coinvolgere l’ascoltatore, per renderlo partecipe – per inciso vorrei fondare un piccolo movimento per la tutela dell’ascoltatore passivo. Ti chiedo tendeziosamente se non consideri questa voglia di coinvolgimento un po’ retorico o se, altrimenti, non si dimostri più efficace, da questo punto di vista, un linguaggio artistico basato sull’istallazione sonora, in cui l’artista non c’è e il fruitore è libero di fare quello che preferisce?

«Non perseguo un’idea di interazione particolare col pubblico durante i concerti, se non quella del loro ascolto e, talvolta sì, un coinvolgimento anche personale, ma sono stati casi sporadici, come ne Il Copiafavole al Piccolo Teatro Regio di Torino nel 2000, dove nell’Ensemble ZONE sul palco c’era anche una fotocopiatrice col suo operatore: e dentro di essa passavano le mani degli interpreti che venivano fotocopiate. L’immagine veniva poi virata in tempo reale attraverso le possibilità tecniche della macchina, che consegnava al pubblico il risultato: le mani dei musicisti con parti dei loro strumenti, cioè i loro veri autografi. L’ascolto passivo, in realtà, non esiste, neppure al supermercato e tanto meno per strada con l’mp3.

A parte la violenza dell’ascolto obbligato (ristoranti, bar etc.), il resto è auto-attivazione continua, quasi onanistica, di un’illusione. L’ascolto “mentre” si cammina o altro, colora le azioni e i luoghi di immagini interne depositate dallo zapping quotidiano. Questi “ascolti mentre”, sono ricerca e rimestamento di scorie che mai fuoriescono. Nella generalizzata assuefazione, diventano parte di una second life che scorre a noi parallela. Purtroppo, quindi, e da tempo, questo ascolto non è già più passivo, ma frutto volontario di ricerca e godimento. In poche parole, un biberon».

Tra le tue collaborazioni troviamo anche figure come Keith Emerson e Bernardo Lanzetti. Col primo, in particolare, hai messo a punto un progetto di trascrizione da Tarkus. Quando la musica classica si avvicina al pop o al rock il rischio del kitsch crossover è sempre dietro l’angolo. Hai pensato a questo rischio?

«Sì ci ho pensato, ma proprio solo quando è arrivata la proposta dalla VictorJapan, in quei momenti iniziali in cui si pensa a tutto. Poi ho scrollato le spalle perché ero sicuro che non avrei fatto un kitsch crossover, anzi, in parte ho inteso fare l’operazione inversa a quelle famose di Emerson: appropriarmi io di un linguaggio che solo in parte mi apparteneva, ma NON per farlo diventare “classico”, bensì utilizzando gli strumenti classici in una veste che essi spesso rifiutano e che invece nella storia della musica hanno più volte indossato prima di confinarsi in Conservatorio.

Intendo dire la veste del virtuosismo che rilegge un repertorio popolare o ad esso si ispira, o quella dello stravolgimento dei ruoli per cui un tomtom viene accompagnato dal quartetto d’archi, o di una chitarra che deve addirittura suonare un po’ più piano per inserirsi con proporzione in un fugato appena minimalista. Sembra un pout pourrì, ma è una visione coerente della storia della musica vista dalle partiture e non dalla cronologia di un manuale».

In certi tuo brani, ma in realtà sembra essere quasi una caratteristica del tuo linguaggio, l’uso del montaggio, del trattamento dei suoni e della molteplicità delle direzioni ricorda molto da vicino un tipo di sperimentazione sul linguaggio elettronico che in Italia ha avuto un’importantissima avanguardia. Non credi che una delle caratteristiche che distingue compositori come te e quelli attivi fino a qualche anno fa (Nono o Maderna) sia proprio la densità di eventi e di sviluppi sonori per unità di tempo? Ovvero quello che succedeva in venti minuti di Contrappunto dialettico alla mente o in otto di Continuo può oggi svelarsi in pochi secondi?

«Ti ringrazio degli accostamenti e della franchezza. La risposta lo sarà altrettanto. Proprio pochi giorni fa, in un’intervista col musicologo François-Régis Lorenzo per un convegno all’Università di Paris-Nanterre, rispondevo a una domanda sull’eredità di quei due maestri, in relazione al loro impegno politico e sociale. Bene, già è difficile vivere coerentemente un’eredità, poi arrivano le persone come te, che riflettono cioè su queste cose, e sembra provino gusto a rigirare il coltello nella piaga, dandomi in realtà la sensazione di un toccasana “etico”, che continuamente stimola a non dimenticare e a non abbandonarsi ad una invenzione superficiale.

Non tanto i temi di quei maestri, dicevo in quella risposta, ma l’idea stessa di occuparsi di temi sociali è un’eredità, e così pure, aggiungo ora spinto a rifletterci, per i trattamenti dei materiali sonori.

Quella che appariva densità di eventi era, come oggi, una sincerità e una visione coerente della storia: una volta conosciute certe cose non è più possibile evitarle. Una volta aperta la strada della densità, ad esempio, non è più possibile rallentare l’ascolto. Così come i clavicembalisti supplivano alla impossibilità di fare un crescendo dinamico con l’aumento proprio della densità, oggi io, forse nella impossibilità di rinunciare alla bellezza del molteplice, moltiplico la velocità di scansione, vorrei moltiplicare la velocità di lettura del pubblico e magari “scenderemo nel gorgo muti”, ma intanto il mondo esplorato si è dilatato. Talvolta mi sento come un esperto in nanotecnologie, perso in una enorme molecola ingrandita».

maggio 2007 © altremusiche.it / Michele Coralli

Lascia un commento