- 16 film per capire l’Africa (2 per non capirla) - Dicembre 9, 2024

- Alla ricerca dell’egemonia culturale perduta: da Claudio Villa a Luigi Nono - Giugno 28, 2024

- AUTOBAHN 9: «Verso i Mari del Sud» - Maggio 7, 2022

Approccio che mescola ordine enciclopedico, passione e personalismo autobiografico, gusto per la combinazione sinestesica tra la musica e le singole storie, quelle dei protagonisti dell’epopea jazz, quasi sempre ricche di elementi di per sé letterari, capaci cioè di suscitare la molla del racconto come in un riflesso automatico.

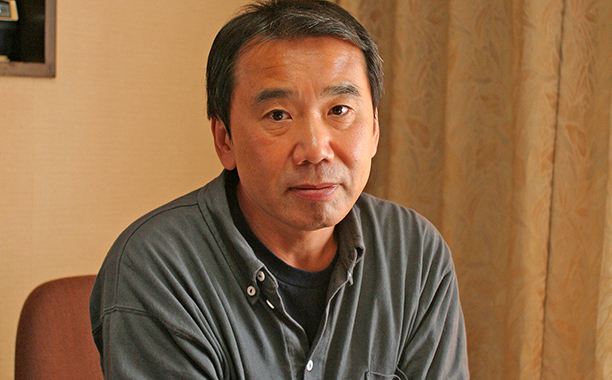

Il giapponese Murakami Haruki qui si lancia in un’operazione che molti appassionati di musica vorrebbero fare, e che molti privatamente hanno fatto, ovvero la catalogazione dei propri dischi. Ad aggiungere quel pizzico di feticismo in più – o di rigore filologico, dipende – il punto di partenza di tutto, che è, appunto, l’enorme collezione di vinili che lo scrittore (classe ’49) può vantare. Essendo stato tra l’altro egli stesso coinvolto in prima persona nella gestione di un jazz club, possiamo affermare che una certa conoscenza dall’interno di quel mondo Murakami la può vantare a buon diritto. Soprattutto una consapevolezza della materia che non si ferma al mero dato biografico e nemmeno a quello letterario come capita invece troppo spesso quando musica e letteratura (e anche musica ed erudizione) si incontrano.

Qui invece si entra nel merito sonoro ed emozionale dei musicisti che si sceglie di narrare, attraverso le qualità musicali che vengono reputate più interessanti e – nel personale gusto dell’autore – più seduttive. Di musicista in musicista Murakami snocciola una piccola anagrafe letteraria che inizia con Chet Baker (per merito del “profumo di giovinezza” della sua musica), passa per un lungo elenco di personaggi celeberrimi come Benny Goodman, Charlie Parker, Billie Holiday, Charles Mingus, Duke Ellington, Gerry Mulligan e termina con Art Pepper, Frank Sinatra e Gil Evans. Per ogni artista il medesimo schema: due facciate di commento, inframezzate dai piacevoli ritratti dell’artista Makoto Wada, poi un’assai coincisa scheda biografica e la foto della copertina originale del vinile prescelto. Insomma il jazz sembra fatto apposta per un’operazione del genere. Bei personaggi e bei dischi, senza il ben che minimo riscontro nel confuso contesto attuale, fatto non più di vinili ma di musica liquida. Ecco allora che un libro come questo, assolutamente di parte e senza la minima pretesa musicologia, ha in sé una godibilità che molte austere e minuziose biografie dello studioso del jazz sicuramente non hanno ed è questa la sua migliore qualità in assoluto.

C’è anche un “però”, anzi due. Il primo è che la griglia alla lunga diventa ripetitiva. Sistematicità e simmetria sono concetti cari a un giapponese, ma finiscono un po’ per sterilizzare un mondo casuale e disordinato come quello del jazz. Se non altro portano a noia chi legge.

Il secondo “però” riguarda in prima battuta i gusti di Murakami, un po’ troppo rétro per poter aspirare a un titolo quasi omnicomprensivo come “Ritratti in jazz”. Il terreno è, come al solito, scivoloso, ma i casi sono due: o si enfatizza la strada della scelta personale (“questi sono i dischi che piacciono a me e ci scrivo un libro”) oppure si evitano approcci universalistici (“vi racconto a modo mio la storia del jazz”). In caso contrario il sentierino che porta dritti dritti al pensiero unico anche in questo caso diventa un’autostrada a quattro corsie. Il pericolo, in un ambito come quello del jazz, una musica che negli ultimi trent’anni ha vissuto una profonda crisi involutiva, c’è tutto, visto che molti giovani sono più conservatori dei propri nonni.

Frasi come “ho iniziato ad ascoltare la musica di Dexter Gordon quando sono entrato all’università. Mentre gli altri studenti ascoltavano trasognati, nei jazz bar, John Coltrane o Albert Ayler, sui quali intavolavano discussioni infervorate, io andavo in estasi per il bebpo vecchio stile”, non lo neghiamo: ce la siamo legata al dito. Mancano infatti sia Coltrane, sia Ayler, sia tutti i musicisti free a parte Coleman in una versione meno incendiaria, mentre ci sono pietre meno miliari come Mel Tormé, Anita O’Day o Teddy Wilson. Tutto legittimo, sia chiaro, visto che senza ombra di dubbio odiamo le recensioni in cui si fanno le liste degli esclusi. Non lo facciamo nemmeno in questo caso. Ma una cosa deve essere chiara: fin tanto che del jazz non si prende in considerazione l’intero pacchetto – che comprende anche contesti meno rassicuranti – la visione sarà sempre e solamente parziale, oppure, come si diceva un tempo e forse anche oggi, solo ed esclusivamente frutto di un’idea molto reazionaria della musica.

2014 © altremusiche.it / Michele Coralli

Lascia un commento